모빌리티, 권리인가 윤리인가? 동등한 이동은 존재하지 않는다.

코로나가 쏘아올린 모빌리티 자본

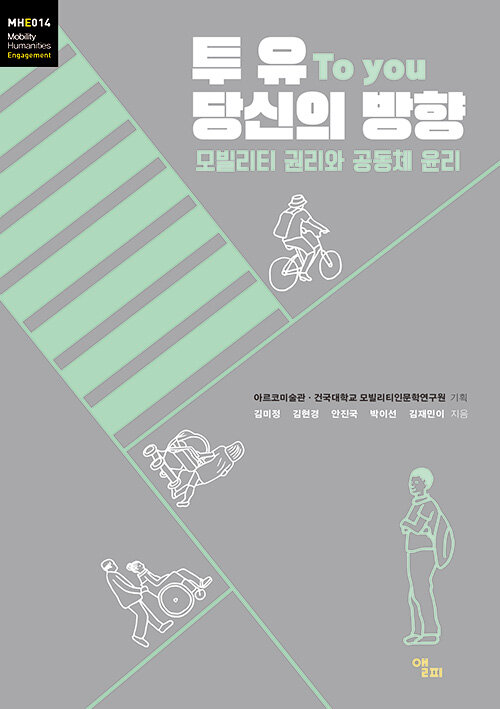

2022년 2월 24일부터 4월 24일까지 두달간 서울 종로구 동승길에 있는 아르코미술관에서 진행된 ‘투 유: 당신의 방향’전시회의 동명 학술대회 성과를 책으로 엮었다. 코로나가 창궐한 지난 3년간, 코로나의 공포에서 서서히 벗어난 2022년의 사회적 화두는 단연 ‘거리두기’, 즉 이동의 제한이었다. 자유로운 이동이 제한되면서 이동성, 다른 말로 모빌리티 자본은 경제적, 사회적, 문화적 불평등과 위계성을 극적으로 드러내는 아이콘이 되었다. 이 책은 장애인 접근성과 모빌리티 자본의 불평등, 게임 접근성과 위계성을 극적으로 드러내는 아이콘이 되었다. 이 책은 장애인 접근성과 모빌리티 자본의 불평등, 게임 접근성, 그리고 아파트 개발로 밀려난 혐오시설을 중심으로 ‘자유’를 환기시키는 모빌리티(이동성 개념)가 얼마나 많은 불평등과 불공정을 은폐하는지를 고찰한다. 60년대 전국에 산재했다가 신도시 건설로 쫓겨난 수많은 돼지농장처럼.

장애인과 배달노동자의 이동권

미술은 사회의 거울이기도 하고, 현미경이나 망원경이기도 하다. 기술 고도화의 산물인 인터넷은 우리에게 새로운 접속, 즉 이동 방식을 선사했다. ‘투 유’ 전시회는 기술 물신주의로 무장한 모빌리티의 심층에 도사리고 있는 모빌리티 자본의 실체와 불평등을 뒤집어 보여 주었다. 전시회에 참여한 8인의 작가들은 장야인, 중고차 시장, 배달 노동, 혐오시설 등 사회적으로 이동권 충돌이 첨예한 주제를 선정하여 “동등한 이동은 존재하지 않는다”는 미미 셸러의 주장을 예술적으로 논거한다.

이동할 권리를 돈 주고 사는 시대

기술 고도화와 최첨단 기계문명은 우리에게 어디든 자유롭고 신속하게 갈 수 있다고 약속하지만, 이동의 권리는 결국 돈을 주고 사야 하는 상품인지도 모른다. 우리가 소유한 자본에 따라 나와 당신의 이동 수단에는 차이가 있다.

저자 및 역자소개

김미정

아르코미술관 큐레이터, <미쓰-플레이>(공동기획, 인사미술공간, 2014), <오늘, 아무도 없었다>(아트스페이스 풀, 2018), <투 유: 당신의 방향>(아르코미술관, 2022)등을 기획했다.

김현경

한국문화관광연구원 소속 정책 연구자. 시각예술 및 박물관 정책을 중심으로 연구를 수행하고 있다.

안진국

미술평론가, 2015년 조선일보 신춘문예 미술평론 당선, 종합 인문주의 정치비평지 <말과활> 편집위원으로 활동했으며, 현대 ‘한국미술평론가협회’ 미술정책분과 위원장을 맡고 있다.

박이선

게임연구자, 문화연구를 전공했으며 게임과 게임 플레이어에 대한 글을 쓰고 연구 프로젝트를 기획한다.

김재민

예술창작자, 지역 리서치와 프로젝트 중심으로 활동하고 있다. 거대 담론에 반하는 지역의 소소한 이야기를 한국 주변 나라와 나누고 교류하고 있다.