건국대학교 모빌리티인문학은 지난 3월 교육부와 한국연구재단이 주관하는 인문한국3.0(HK3.0) 지원사업에 ‘인프라 인문학’이 핵심 과제로 선정되며, 관련 연구를 본격적으로 추진하고 있다. 이번 학술대회 <인류세에 대한 인프라 인문학적 검토>는 해당 아젠다의 이론적 정립과 학제 간 확장을 시도한 첫 사례이다.

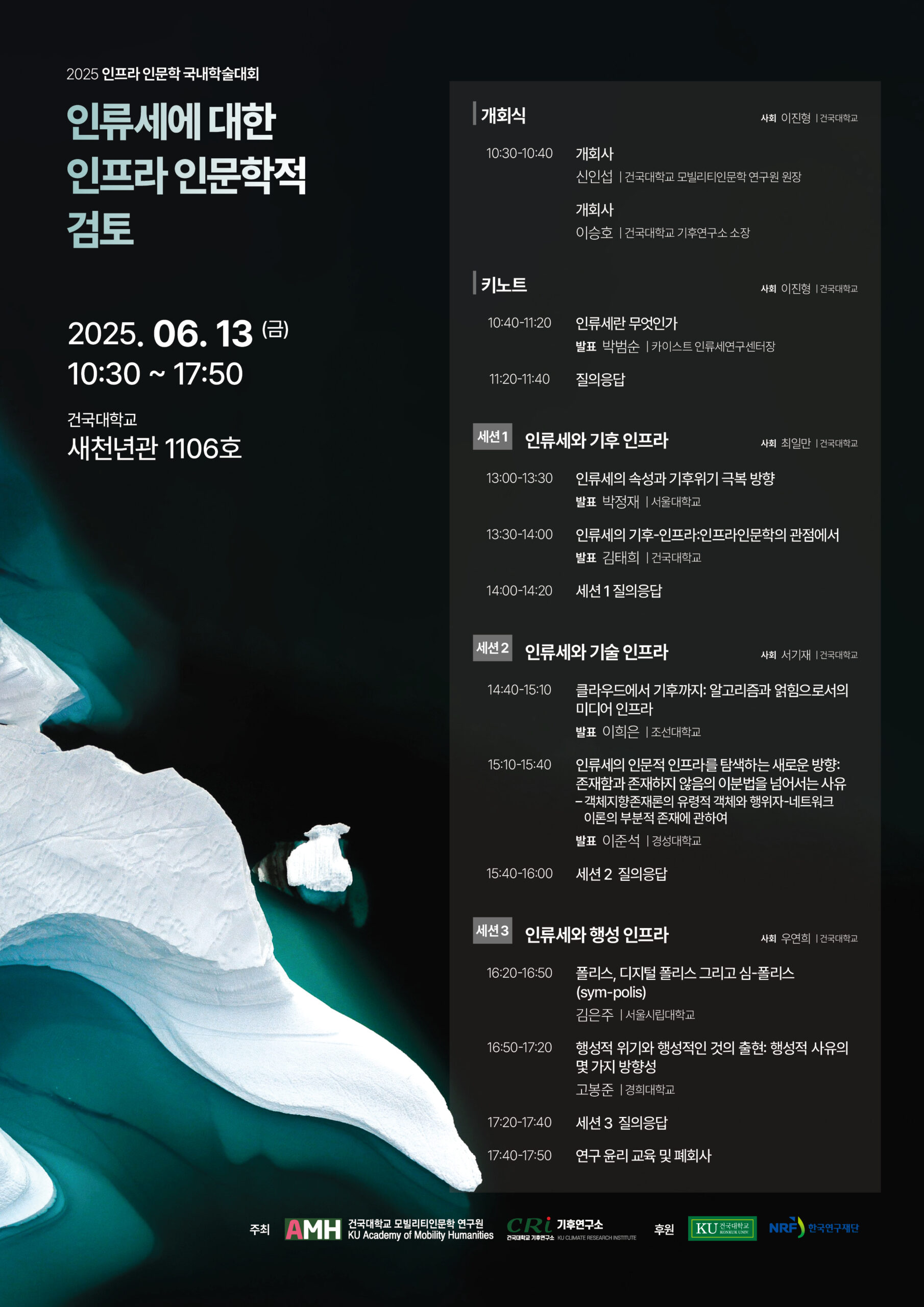

이번 행사는 기후위기, 기술 변동, 행성적 전환 등 복합적 위기 상황 속에서 인프라를 인문학적으로 성찰하고자 기획됐다. 기조강연을 포함해 ‘인류세와 기후 인프라’, ‘인류세와 기술 인프라’, ‘인류세와 행성 인프라’를 주제로 한 세 개의 세션으로 구성됐다.

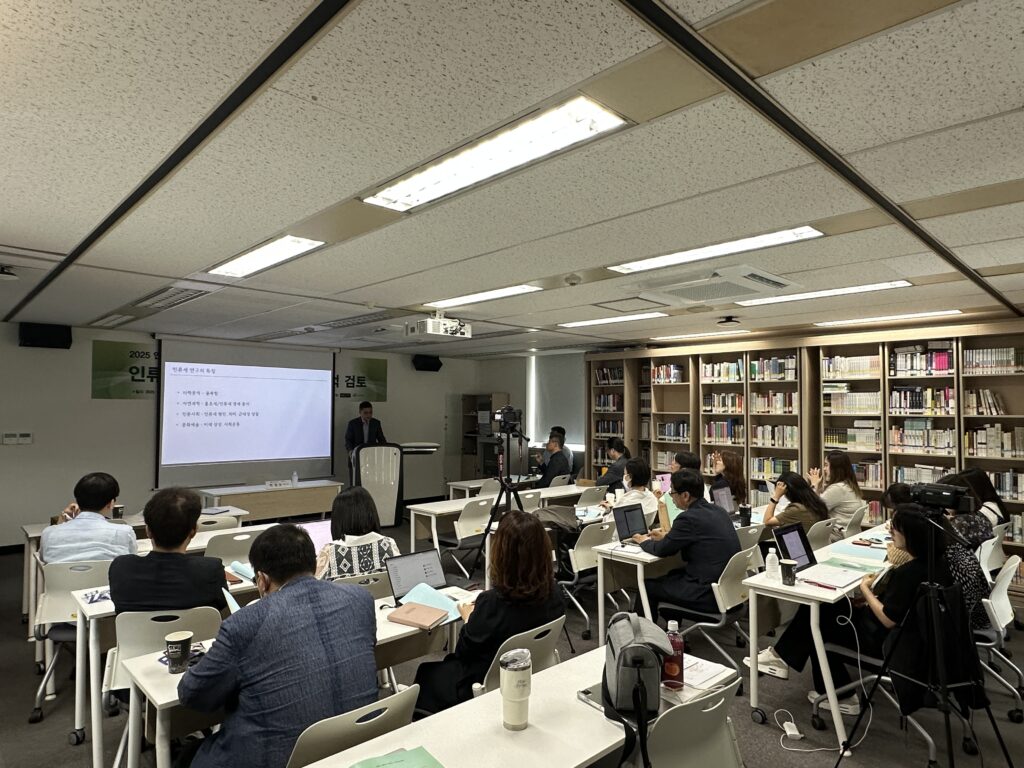

기조강연에서는 박범순 카이스트 교수가 연사로 나서 인류세 개념의 과학적 정의와 사회문화적 함의를 종합적으로 정리했다. 박 교수는 ‘비가역성’, ‘거주가능성’, ‘성찰성’을 핵심 개념으로 하는 다학제적 사유틀로서 인류세의 개념을 재구성했다.

제1세션 ‘인류세와 기후 인프라’에서는 박정재 교수(서울대)와 김태희 교수(건국대)가 발표를 맡았다. 박 교수는 인류세 시대의 기후위기를 다루기 위해 지구시스템적 사고와 비판적 포스트휴머니즘적 접근이 중요하다고 강조했으며, 김 교수는 기후위기를 시간성과 존재론이 축적된 ‘기후-인프라’의 문제로 제시하며 이를 인프라 인문학 관점의 새로운 분석 틀로 확장할 필요성을 제안했다.

제2세션 ‘인류세와 기술 인프라’에서는 이희은 교수(조선대)와 이준석 교수(경성대)가 발표했다. 이 교수는 기후, 에너지, 클라우드가 얽힌 미디어 인프라를 존재론적 조건이자 감각적 인프라로 재정의하며, 기술과 자연, 인간과 비인간의 얽힘 속에서 정보사회의 윤리적 재구성이 필요하다고 주장했다. 이 교수는 또 객체지향존재론과 행위자-네트워크 이론을 바탕으로 비가시적 존재들의 행위성을 조명하고, 존재함과 존재하지 않음의 이분법을 해체하는 관계 기반 존재론의 가능성을 탐색했다.

제3세션 ‘인류세와 행성 인프라’에서는 김은주 교수(서울시립대)와 고봉준 교수(경희대)가 발표했다. 김 교수는 디지털 폴리스와 심-폴리스 개념을 바탕으로 AI 기반 사회에서의 새로운 행성적 정치 공간을 사유할 필요성을 제기했으며, 고 교수는 인류세 이후를 사유하기 위한 핵심 키워드로 다종 공존의 윤리와 생명 중심의 거주가능성을 제안하며, 행성적 전환기에 요구되는 인문학적 상상력과 윤리적 감수성을 강조했다.

각 세션의 일부 발표 내용은 연구원의 유튜브 채널에서 확인하실 수 있습니다.

https://www.youtube.com/c/건국대모빌리티인문학연구원KonkukAMH